Soap making

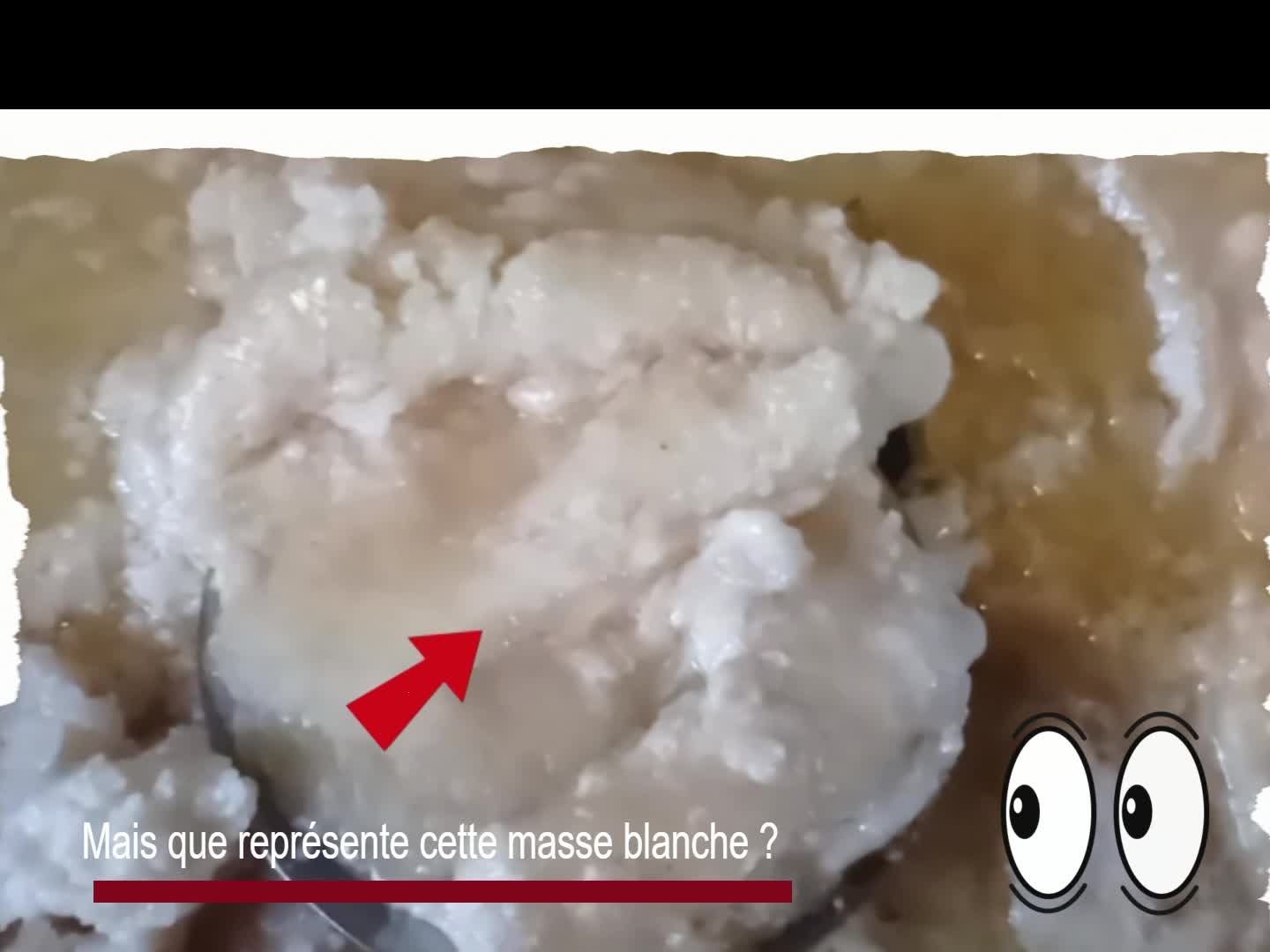

Un savon est le résultat d'une manipulation spécifique nommée "saponification". La saponification consiste à estérifier l'acide gras, par la soude, c'est-à-dire d'en extraire la MASSE SOLIDE ; cette masse solide étant l'ester que l'on extrait par divers traitements chimiques. Sur la photo, on peut voir la masse qui est en train d'apparaître. ici, nous obtenons le savon au carapa.

Un savon doit impérativement provenir d'une saponification, il ne suffit pas de faire fondre du savon blanc industriel, et mélanger certains ingrédients existants déjà, comme un durcisseur, ou de la paraffine, de la lanoline, ou bien de la glycérine. Les Maîtres savonniers phéniciens préparaient déjà du savon, par le procéder de saponification, avec des graisses animales, et il fallu attendre les savonniers vénitiens pour le traitement des huiles dites saponifiables. ce fût d'abord l'huile d'olive, puis les huiles grasses venus du monde entier, telle que l'huile obtenue avec la noix de coco. Diverses huiles sont saponifiables, et notamment l'huile de carapa, ainsi que la très célèbre noix du Brésil, ou noix de tuca.

Les phéniciens furent les premiers à fabriquer des savons avec les graisses animales, mais, méconnaissaient les huiles végétales. Ils utilisaient aussi des résines, comme celle provenant de l'oliban, ou bien des gommes résines, tels que le sagapénum ou le galbanum, des plantes venues de Perse (Iran), de la famille des ombellifères.

Les perses pouvaient marcher assez longtemps dans la nature semi désertique pour récolter le sagapénum, dont l'odeur est semblable à celle du pin. Les gommes résines contiennent des huiles essentielles qui apportaient une touche particulière aux savons anciens.

La bogue du carapa renferme des fèves protégées par une enveloppe rigide, contenant une pulpe, qui, séchée au soleil, concentre la graisse, permettant l'extraction du principe gras

Le procédé d'extraction employé par guyanature, donne une huile, très mobile, dégageant une forte odeur d'ester. Cette huile est la base de la saponification, c'est-à-dire la transformation de l'huile en une substance solide, qui est le savon. Le savon est un ester-sel d'acide gras. Il est impératif d'utiliser des huiles grasses dites "insaturées", c'est-à-dire possédant des RADICAUX LIBRES. La chimie indique que certaines graisses végétales SOLIDES, sont saturées, elles ne sont pas de bonnes bases pour la saponification. On doit donc commencer une transformation d'une huile liquide, pour obtenir un corps solide. Pourquoi, dit-on que le savon est un ester sel ? Tout simplement parce que l'on emploi un alcali : de la soude ou hydroxyde de sodium. Cette transformation de l'huile liquide peut durer quatre à cinq jours, ceci dépendant de la nature de l'huile. Pour accélérer la saponification, il existe un artifice, permettant de concentrer les PRINCIPES CIREUX de ladite huile destinée à la saponification.

La noix de tuca, ou noix du Brésil est l'une des plus utiles pour produire du savon. Cette amande protégée par une enveloppe très solide, se casse au marteau ! Seuls les toucans et les aras (perroquets) ont la faculté de briser l'enveloppe (une coque très dure) pour en extraire l'amande

Cette vidéo est un échantillon de l'histoire des savons et des plantes à parfums, et surtout des résines, qui, depuis l'antiquité, servaient à la fabrication de simili savons. Les phéniciens les premiers, ont utilisé les huiles et graisses animales pour fabriquer les premiers savons de l'histoire. Nous vous invitons au voyage dans le temps, pour connaître, ce que les populations antiques ont découvert, et comment ils ont employé et pérennisé leur savoir-faire, afin que leur expérience nous parvienne.

Dans l'Egypte antique, on utilisait divers baumes, comparables à des savons. Les égyptiens étaient très observateurs, et avaient - bien avant les phéniciens et les assyriens - remarqué, que certaines substances, contenues dans les oléorésines, et notamment celle du sagapénum, avaient la faculté d'émulsionner ! Cette émulsion, est provoquée par des "agents moussant", contenus naturellement dans les plantes : les saponines.

Dans les temps anciens, et notamment en Chine et en Indonésie, on utilisait le parfum très fort, que dégageait la badiane. Feu semen badiane, était mis en contact d'oléorésines, qui s'imprégnaient de l'odeur de l'essence de badiane ou anis étoilé. Pourquoi, l'odeur se fixait t-elle aussi facilement ? Tout simplement, parce que les essences ou huiles essentielles, sont des principes gras, miscibles dans les les oléorésines. L'art du savon, tel que nous le connaissons à pris naissance dans la venise du dix huitième siècle, en utilisant les huiles grasse végétales. Mais, l'exploitation de l'huile d'olive était connue depuis le dix septième siècle, de façon artisanale. Il fallu donc attendre le dix huitième siècle, à Venise, pour une production plus industrialisée.

Nous voici à Venise, au dix huitième Siècle, ou le savon, tel que nous le connaissons, se fabriquait. On utilisait, pour faire du savon de qualité, de l'huile d'olive, et non plus du suif (graisse de porc). Les savonneries, se déplacèrent alors en France, en méditerranée, à Marseille. Louis XIV, décida, que les savons fabriqués avec la plus pure des huiles d'olive, devaient être estampillés. Les savons fabriqués à Marseille, sont devenus très prisés, dans le monde entier.

L'estérification d'une huile, peut se compter en nombre de jours. Pour une saponification parfaite, il faut à peu près quatre à cinq jours, mais l'on peut utiliser un artifice, afin d'accélérer la saponification, afin d'éliminer les matières tanniques, notamment. Les tanins sont des substances inaptes à la saponification, et l'entrave. Ceux-ci, entrave l'estérification de l'acide gras (huile), qui se forme lors de la saponification, Les substances taniques retardent celle-ci en brisant la cohésion des esters, lors de leur formation. Afin de remédier à cela, nous utilisons un procédé, appelé "relargage", qui se fait avec du chlorure de sodium (sel marin). Lors de la saponification, donc de l'estérification de l'huile.

Cette vidéo, montre des tombées de savons, qui vont être refondus, pour l'élaboration d'un autre savon. Ces tombées de savons, vont servir d'amorce, afin d'accélérer la saponification du savon suivant. Guyanature, utilise ses propres tombées de savons.

Un fois l'amorce incorporée dans la marmite en inox, on peut commencer une nouvelle saponification.

Nous montrons dans cette vidéo, une saponification réaliser à partir d'une huile grasse liquide, qui se transforme petit à êtit en une masse solide : nous procédons à l'estérification des acides gras insaturés. Le résultat, donnera simultanément l'ester sel (savon), de l'acide gras, et de la GLYCERINE, un alcool dit "supérieur", à haut poids moléculaire. Si nous poussons l'explication, plus un alcool à un "poids moléculaire "élevé, et plus il devient visqueux, jusqu'à devenir solide. Les cires, sont des cérides, résultat de la polymérisation des alcools gras.

Cette vidéo, montre la façon d'obtenir de la "graisse végétale", grâce à un procédé, impliquant un mélange, qui nous a permis de réaliser une "hydrolyse" des corps gras. Une estérification par pallier. A un moment de la vidéo, on peut voir ce liquide que nous avons mis au point, dans une assiette de verre, dans laquelle nous versons une autre substance liquide destinée à l'estérification. Au bout de quelques secondes, on peut voir un précipité blanc se former ! Très intéressant, car la masse gagne petit à petit la totalité de l'assiette, et la masse blanche très compacte s'est totalement solidifiée. Cette méthode nous permet de gagne du temps, et surtout de ne pas dépenser trop d'énergie en chauffant de l'huile, qu'il faudrait hydrolyser sous pression, avec des eau acidulées et des substances telle que la chaux, afin de voir apparaître la masse de graisse. Cette masse obtenue à froid, est riche en stéarates, c'est-à-dire un ester qui s'emploi dans la fabrication de bougie, mais aussi dans les biotechnologies et technologies diverses.

Bien avant l'utilisation des corps gras par les phéniciens, qui furent les premiers à fabriquer du savon tel que nous le connaissons. Il y eu des substituts, et notamment en Egypte, dans le Temple d'EDFOU, ou les prêtres parfumeurs, préparaient un encens nommé KYPHI. Ce parfum solide d'encens, était préparé, par ce que l'on pourrait appelé "sublimation", un procédé aujourd'hui oublié. Cette façon de faire, libérait des vapeurs lacrymogènes, et cette odeur acre, pouvait indisposer les voies respiratoires. Cependant, si l'on s'en réfère aux quelques ingrédients cités : Miel, vin, chypre, raisins, myrrhe, safran, genêt à épine, séséli, stoenanthe, patience, genièvre, cardamome, roseaux aromatiques, pour ne citer que ces ingrédients, il semblerait que ces "perles d'encens", qui se formaient sous l'effet de la douce chaleur des rayons solaires, se substituaient aux savons que nous connaissons. Cet encens, était brûlé dans des encensoirs pour assainir l'atmosphère, mais était, sans aucun doute, utilisé comme perle de bain. Celui-ci était dispersé dans les bains aromatiques des thermes égyptiens. Les temps antiques avaient leurs cultures, aujourd'hui malheureusement oubliées, dont le secret du KYPHI, qu'Avicenne reprit en tant que médecin, pour une transformation en laboratoire, qui lui permis d'étudier les différentes propriétés de cette "étrange" et odoriférante résine. On doit à Avicenne, les premiers alambics.

Nous sommes en Iran (ancienne Perse), et nous voyons avicenne dans son laboratoire travaillant sur la sublimation. Vers la fin du dixième siècle (980), naquit Avicenna, un médecin, et savant Perse, qui rayonna de part la découverte - notamment - des premières pratiques de distillation en utilisant un alambic. Très tôt les Perses ont fait preuve d'un grand intérêt pour les "huiles volatiles", que l'on nomme "essences", ou "huiles essentielles". Si aujourd'hui, celles-ci font partie de nos vies, ceci s'avérait moins évident dans le siècle d'Avicenne, où l'Orient tout entier se passionnait des découvertes récentes, telle que la façon d'obtenir les "esprits", ces substances volatiles, lesquelles, si l'on pousse trop le feu se volatilisent dans l'air ! Alors, pour pallier le problème, un éminent savant nommé Avicenne, trouva le moyen de piéger ces vapeurs, et de les recondenser, par refroidissement. Nous nommons cette méthode d'extraction "distillation".

Les femmes Arabes, utilisaient "HEMSIA", une pommade qui était fabriquée antan, pour la toilette, afin d'éviter le odeurs corporelles fortes. Cette pommade à base d'amandes était utilisée en lieu et place du savon, car les arabes ne connaissaient pas le savon. Ils connaissaient - par - contre l'art de la cosmétique que l'on pourrait nommé "médicinale", car ils utilisaient les pommades, mais aussi des laits végétaux, dont le lait d'amandes. Les arabes, volèrent la vedette aux négociants du Moyen Orient. Depuis l'Arabie Heureuse, qui contrôlait le marché des épices les plus coûteuses, les marchands de l'Orient traversèrent à leur tour, la très célèbre vallée de l'Euphrate, dès 1 700 avant J.C, une très lointaine époque, mais pourtant déjà très aguerrie aux échanges commerciaux fructueux.

L'Empire mésopotamienne d'Assyrie, ou les Rois passaient leur été au Palais d'Ecbatane, des été tellement étouffant, qu'ils avaient recours aux parfumeurs les plus experts d'Assyrie. Les assyriens connaissaient le verre. La conservation de substances très appréciées, mais très instables, comme certains parfums très volatils, étaient conservés dans des fioles en verre, mais aussi dans des vases en albâtre. Les assyriens connaissaient l'art de la fabrication de pommades, de par la transformation des résines d'oliban, de myrrhe. "Thus" ou oliban, Le galbanum, le sagapénum, toutes ces résines, oléorésines et gommes résines, étaient traitées, grâces aux divers extraits parfumés, au miel et à d'autres substances oxydantes. Les assyriens élaboraient leur "khyphi", bien différente, évidemment de celui des égyptiens , mais la façon de faire était un peu la même, la recherche d'une hygiène corporelles, d'ailleurs, on parle du Rois ASSOURBANIPAL, le très célèbre roi Perse, qui usait de fards cosmétiques et de pommades aux odeurs subtiles, dont la préférence allait au lys de SOUSON, lys qui donna son nom au Palais de SUSE, ou aimait à se reposer les rois de Perse, en hiver. Ce lys, à l'odeur très tenace, et douce et subtile en même temps, mais dont la fleur était fragile, était placé sur des couches de corps de pommades, afin que celles-ci s'imprègne et se sature de la douce odeur du lys de Souson. Les assyriens connaissaient donc la technique dite de l'enfleurage ! Technique utilisée pour extraire les parfums des fleurs, trop fragiles pour être chauffée dans une cucurbite de distillateur. Du premier empire assyrien, sur lequel régna, SALMANASAR I, (au II° Siècle avant J.C) au second empire, ou régna ASSOURBANIPAL(au XVII° Siècle avant J.C), les parfumeurs, avaient le secrets de préparations de substances purificatrices nécessaires à l'hygiènes, qui n'étaient pas encore les savons élaborés à base d'huiles grasses, mais à base de résines, d'oléorésines et de gommes résines. Ces préparation étaient bien souvent présentées sous forme de tablettes.

Styrax, oliban, Bois d'agar, santal, bornéol, camphre, cinnamome, costus doux, angélique, clous de girofle, musc et ambre gris, pour ne citer que ces ingrédients résineux, bois odoriférants, écorces, racines, bourgeons et matières animales, brûlait dans le précieux encensoir fait de cuivre blanc, de cuivre rouge et de santal rouge, bois précieux, dédié au culte Bouddhique, sous la période NARA, au Japon. De très précieux ingrédients, dont le bois odoriférant d'agar, que l'on trouvait sur les plages du Japon. L'encens, était toujours la base de la préparation sacrée.

La période NARA, au Japon, ,vit la naissance de l'emploi de poudre et de pâtes parfumées, qui étaient destinées à l'hygiène. Bien souvent employée pour assainir les pièces, mais aussi pour parfumer les vêtement. Pulpe de prune, algue, charbon et sel, étaient la base du mélange. Ce mélange, était malaxé avec d'autres substances parfumées, et d'autres résines. Les savons n'existaient pas, mais d'autres substances, tels que l'oliban, le musc ou l'ambre existaient, et donnaient bien souvent des pâtes émulsionnées, bases lavantes d'antan.

Les japonais importaient beaucoup, aussi, à part le bois d'agar, les divines substances aromatiques étaient importées de CHINE, D'INDONESIE, de MALAISIE, de SUMATRA, de L'INDE, et bien évidemment D'AFRIQUE.

Ce qui est intéressant avec le, BOIS d'AGAR, qui était ramassé, était la formation de champignons, ressemblant fortement à une algue, comme les champignons que l'on trouvent sur certains bois en forêt humide amazonienne, ressemblant à une algue justement. Ces champignons de souches, ont l'étrange propriété d'absorber les substances odoriférantes contenues dans les bois parfumés. L'Inde, le pays d'où viens le BOIS D'AGAR, est en majeure partie, chargée d'humidité. Le climat de certaines provinces indiennes, se rapproche de l'Amazonie, ou l'on trouve ce genre de champignon. Le bois d'agar, trouvé sur le rivage de l'île d'AWAJI, était brûlé